Assistenzarzt in der Viszeralchirurgie

Jonas Zbinden operiert am Inselspital in Bern Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen.

"Das Spektrum ist sehr breit und reicht von Blinddarmentfernungen bis zu Lebertransplantationen."

Laufbahn

| Alter/Jahr | Tätigkeit/Ausbildung |

| 18 | Eidg. Fähigkeitszeugnis als Biologielaborant EFZ, Berufsmaturität, Bern |

| 20 | Ergänzungsprüfung Passerelle, Bern |

| 30 | Master in Humanmedizin: Universität Bern |

| 31 | Assistenzarzt, Allgemeine Chirurgie: Spital Region Oberaargau, Langenthal BE |

| 33 | Assistenzarzt in der viszeralen Chirurgie: Inselspital Bern |

Wie sieht Ihre aktuelle Tätigkeit aus?

Die Viszeralchirurgie ist ein Teilgebiet der Chirurgie. Sie befasst sich mit Erkrankungen und Verletzungen des Magen-Darm-Trakts sowie der Organe im Bauchraum, zum Beispiel der Leber und Galle.

Als Assistenzarzt betreue ich die Patienten auf der Station, bin für Operationen zuständig und führe auch Sprechstunden durch. Das Spektrum ist sehr breit und reicht von Blinddarmentfernungen bis zu Lebertransplantationen.

Der 24-Stunden-Dienstbetrieb wird durch ein Dienstteam mit einem Assistenzarzt, einer Oberärztin und einem Leitenden Arzt abgedeckt. Als Dienstarzt ist man auch für die Beurteilung von chirurgischen Patientinnen auf dem Notfall und für Notfalloperationen zuständig.

«Als Assistenzarzt betreue ich die Patientinnen und Patienten auf der Station, bin für Operationen zuständig und führe Sprechstunden durch.»

Wie verlief Ihr Berufseinstieg?

Der Berufseinstieg ist wie in den meisten Berufen eher hart. Zu Beginn kennt man die Abläufe und klinikinternen Richtlinien nicht. Man arbeitet aber meistens im Team mit anderen Assistenzärztinnen, die alle auch in dieser Situation waren und meistens sehr hilfsbereit sind.

Speziell ist auch der Dienstbetrieb. Die ersten Nachtschichten sind für jeden Assistenzarzt sehr herausfordernd. Mit zunehmender Sicherheit werden aber auch diese angenehmer und erlebnisreich.

Welche Tipps geben Sie Studierende?

Die verschiedenen Praktika während des Studiums sind eine gute Basis, um zu entscheiden, in welcher Fachrichtung man sich spezialisieren will. Es ist wichtig sich während dieser Zeit gut am Alltag des betreuenden Assistenzarztes zu beteiligen. Dies öffnet häufig Türen für spätere Anstellungen.

Es ist ratsam, die erste Assistenzstelle eher in einem kleineren Spital zu beginnen und dann nach 1-2 Jahren den Sprung in ein Zentrumsspital (Universitätsspital) zu wagen.

Der Arztberuf ist sehr erfüllend. Man muss sich aber bewusst sein, dass neben den schönen Momenten auch Leid und Tod zu diesem Beruf gehören.

Was sind Ihrer Meinung nach wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Laufbahn?

Die Arbeitstage als Assistenzarzt in der Chirurgie sind lange und teilweise sehr anstrengend. Eine hohe Belastbarkeit ist deshalb von Vorteil. Wer Freude hat, sich fortlaufend weiterzubilden, und die eigenen Fähigkeiten immer weiter verbessern will, ist in diesem Beruf am richtigen Ort. Ausserdem ist eine gewisse Geschicklichkeit in der Chirurgie unabdingbar.

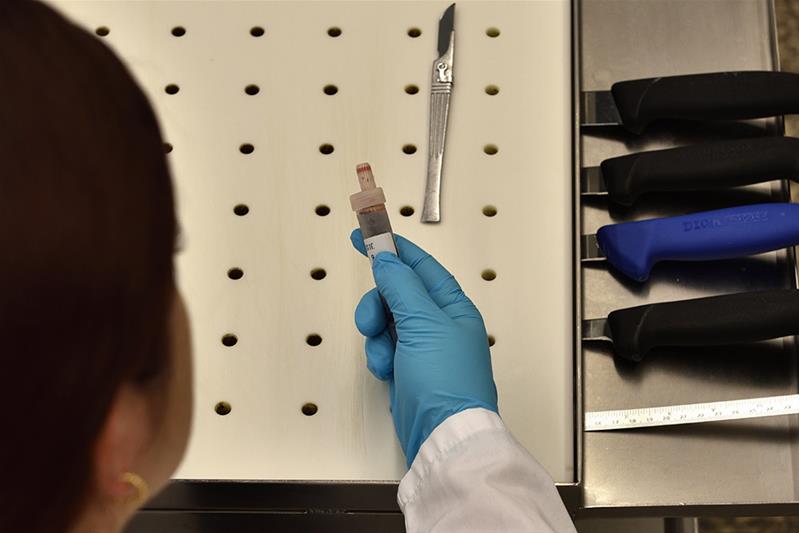

Rechtsmedizinerin

Sarah Schärli hat sich als Rechtsmedizinerin spezialisiert. An einem forensischen Institut geht sie unter anderem Todesursachen auf den Grund.

"Einsätze an Tatorten, Untersuchungen und Büroarbeit wechseln sich ab."

Laufbahn

| Alter/Jahr | Tätigkeit/Ausbildung |

| 26 | Master in Humanmedizin: Medizinische Fakultät der Universität Basel |

| 26 | Assistenzärztin Bereich Innere Medizin: Spital Menziken AG |

| 28 | Assistenz- und später Oberärztin: Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich |

| 33 | Oberärztin: Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel |

| 37 | Oberärztin: Institut für Rechtsmedizin Aargau, Kantonsspital Aarau |

Wie sieht Ihre aktuelle Tätigkeit aus?

In der Abteilung für Forensische Medizin sind wir ein kleines Team. Unsere Hauptaufgabe ist die Untersuchung von Verstorbenen: Legalinspektionen bei aussergewöhnlichen Todesfällen und Autopsien. Wir machen auch sogenannte Lebenduntersuchungen, etwa Untersuchungen nach körperlicher Gewalt oder Sexualdelikten sowie Altersschätzungen. Zudem erstelle ich Aktengutachten und halte Vorträge, Studierendenkurse und Vorlesungen.

«Der Vorteil des Berufs ist sicherlich die wahnsinnige Vielfalt.»

Da wir einen 24-Stunden-Dienstbetrieb abdecken, ist immer jemand aus dem Ärzteteam im Vordergrunddienst, mit einer erfahrenen Fachärztin im Hintergrunddienst. Diese steht telefonisch beratend zur Seite, rückt aber bei schwierigen Fällen wie Tötungsdelikten mit aus.

Der Beruf ist wahnsinnig vielfältig. Gewisse Fälle können aber auch eine emotionale Belastung darstellen.

Wie verlief Ihr Berufseinstieg?

Der Berufseinstieg nach dem Studium war bei mir wie der Sprung ins kalte Wasser, da ich nach der Uni gleich mein Fremdjahr in der Inneren Medizin in Angriff genommen habe. Das anschliessende Fremdjahr in Pathologie war dagegen eine willkommene Abwechslung, insbesondere da es hier weder Nacht- noch Wochenenddienste gab.

Danach fiel mir der Einstieg in die Rechtsmedizin relativ leicht. Erste Erfahrungen konnte ich bereits während des Studiums als Unterassistentin in der Rechtsmedizin sammeln. Somit war ich nicht völlig unvorbereitet, was die Arbeit als Rechtsmedizinerin angeht. Natürlich waren die Dienste eine grosse Herausforderung. Man lernt dadurch jedoch sehr viel und kommt gerade in der Rechtsmedizin sehr schnell in der Materie an.

Welche Tipps geben Sie Studierenden?

Als ganz wichtigen Tipp empfehle ich gerade in meinem Berufsfeld das Sammeln von Erfahrungen als Unterassistent. Hierbei kann man sich mit der doch speziellen Thematik anfreunden und merkt schnell, ob einem das Fach mit all seinen Facetten gefällt und ob man sich vom doch oft eher traurigen Gesehenen genügend abgrenzen kann.

Der Beruf der Rechtsmedizinerin wird gerade in Film und Fernsehen etwas verzerrt dargestellt. Ich empfehle darum einen frühzeitiger „Realitycheck“, damit Enttäuschungen verhindert werden.

Verfügt man über emotionale Stabilität, einen guten Magen und viel Neugierde und hat keine Berührungsängste mit dem Tod, so bietet die Rechtsmedizin ein sehr spannendes und vielfältiges Arbeitsumfeld

Assistenzärztin

Rebecca Engler hat nach dem Studienabschluss eine Dissertation geschrieben. Sie arbeitet als Assistenzärztin für Anästhesie und Intensivmedizin an einem Kantonsspital.

"Aller Anfang ist schwer, aber es lohnt sich durchzuhalten."

© Rebecca Engler

Laufbahn

| Jahr | Tätigkeit/Ausbildung |

| 2007 | Matur am Gymnasium Neufeld, Bern |

| 2013 | Masterabschluss in Humanmedizin an der Universität Bern |

| 2013 | Staatsexamen Humanmedizin Universität Bern |

| 2013 | Dissertation im Bereich Kardiologie im Inselspital Bern |

| 2014 | Assistenzärztin Innere Medizin im Spital STS Thun AG inkl. Rotation auf der Notfallstation, sowie Intensivstation |

| 2016 | Assistenzärztin auf der Gynäkologie/Geburtshilfe im Kantonsspital Baselland in Liestal |

| 2017 | Assistenzärztin Anästhesie und Intensivmedizin im Kantonsspital Baselland an den Standorten Bruderholz und Liestal |

Wie sieht Ihre aktuelle Tätigkeit aus?

Ich arbeite als Assistenzärztin auf der Anästhesie (Narkose) in Liestal. Als Assistenzärztin arbeitet man selbstständig, hat aber einen Oberarzt, der einen supervisiert oder den man bei schwierigen Situationen oder Fragen anrufen kann. Den Vormittag verbringe ich jeweils im OP-Bereich des Spitals. Um 7.00h kommen die ersten Patientinnen in die Narkosevorbereitung. Dort dürfen sie mit den von uns verabreichten Narkosemedikamenten vor dem geplanten chirurgischen Eingriff einschlafen. Bei schwer Kranken oder wenn Komplikationen auftreten können, erfordert dies manchmal viel Vorbereitung, wie zusätzliche Installationen (z.B. Katheter, spezielle Intubationsformen bei schwierigen Atemwegsbedingungen) und eine sehr sorgfältige Auswahl der zu verabreichenden Medikamente. Diese müssen individuell abgestimmt sein. Während der Operation überwache ich die Beatmung, verabreiche Schmerzmittel, Narkosemittel und muskelentspannende Medikamente. Falls jemand viel Blut verliert, muss ich dies eventuell ersetzen; auch Herzrhythmusstörungen oder Blutdruckschwankungen muss ich beheben. Man arbeitet hier jeweils sehr eng mit der Anästhesiepflege zusammen. Nach der Operation ist mein Ziel, dass Patientinnen und Patienten ohne Übelkeit und ohne Schmerzen erwachten. Ich begleite sie dann in den Aufwachraum, wo sie dann weiter betreut werden.

«Während der Operation überwache ich die Beatmung, verabreiche Schmerzmittel, Narkosemittel und muskelentspannende Medikamente. Falls jemand viel Blut verliert, muss ich dies eventuell ersetzen und auch Herzrhythmusstörungen oder Blutdruckschwankungen muss ich beheben.»

Am frühen Nachmittag verlasse ich den OP-Trakt und begebe mich auf die Bettenstation, wo ich die Patienten, die am Folgetag operiert werden sollen, besuche. Ich studiere ihre Nebenerkrankungen und evaluiere ihre körperliche Fitness, indem ich sie klinisch untersuche. Ich entscheide danach, allenfalls in Rücksprache mit den Vorgesetzten am Abendrapport, ob die Betroffenen fit genug sind für die bevorstehende Narkose, respektive den Eingriff. Falls nicht, suchen wir das Gespräch mit dem chirurgischen Fachpersonal. Alle Patientinnen und Patienten erhalten ein Narkoseaufklärungsgespräch, während dem wir genau erklären, was wir mit ihnen individuell planen. Hier können auch Fragen gestellt und die Narkoseform ausgesucht werden.

Weitere Assistenzärzte und -ärztinnen der Anästhesie sind jeweils mit der Ambulanz unterwegs, führen ambulante Aufklärungs-Sprechstunden durch oder arbeiten im Schichtbetrieb der Intensivstation, wo sie die sehr kranken, z.T. länger beatmungspflichtigen Personen betreuen.

Wie verlief der Berufseinstieg?

Der Berufseinstieg gestaltet sich in jedem medizinischen Fach sehr aufregend, aber auch sehr anstrengend. Als Berufsanfängerin hat man sehr viel Theorie auf Lager vom Studium, es fehlt aber trotz der vielen Praktika noch ganz viel klinische Erfahrung und vor allem praktisches Wissen. Weiter hat man das erste Mal Verantwortung für viele Patiententinnen und Patienten, was am Anfang sehr belastend sein kann. Die ersten 3-4 Monate verbringt man deswegen sehr lange Stunden im Spital. Bald gewinnt man jedoch mehr Sicherheit und Erfahrung und lebt sich in den Klinikalltag ein. Hierzu gehört ja nicht nur die Betreuung von Patient/innen, sondern auch Weiterbildung, selbst Vorträge zu halten und Studierende auszubilden. Insgesamt hat man sehr schnell auch viel Spass, weil man in Windeseile dazulernt und merkt, wie man Fortschritte macht. Aller Anfang ist schwer, aber es lohnt sich durchzuhalten, ich finde meinen Job immer noch wahnsinnig toll und spannend, obwohl es Zeiten gab, wo man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen konnte.

Welche Tipps geben Sie Studierenden?

- Sich gut auf den Numerus Clausus vorbereiten. Meiner Meinung nach braucht es keinen der offiziellen (teuren) Kurse. Man muss mit Selbstdisziplin all die Übungen aus den offiziellen Übungsheftchen machen. Am besten gleich von Anfang an auf Zeitdruck üben, und jeweils mehrere Stunden am Stück ohne Pause. Bei der Prüfung selbst wird es auch so sein.

- Sich seine Zeit gut einteilen lernen: während dem Studium muss man sehr viel lernen und es lohnt sich dabei effizient zu sein, so kann man trotz Medizinstudium genug Freizeit haben.

- Für die Medizin muss man ein Teamplayer sein und aus Fehlern lernen können. Wer keinen Teamgeist oder Fähigkeit zur Selbstkritik mit sich bringt, wird es schwierig haben in diesem Beruf.

- Falls möglich früh irgendwo im Spital anfangen zu jobben (z.Bsp. als EKG-Student, Nachtwache oder Pflegehilfe), so gewinnt man bereits viel Erfahrung im Umgang mit Patient/innen und dem Team.

Kantonsarzt

Dr. Thomas Plattner ist Rechtsmediziner. Nach vielen Jahren als Arzt setzt er seine Karriere in der Verwaltung fort.

«Möglichst viele Projekte im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchführen.»

© Dr Thomas Plattner

Laufbahn

| Alter/Jahr | Tätigkeit/Ausbildung |

| 28 | Master in Humanmedizin: Universitäten Bern und Freiburg. Assistenzarzt: Institut für Pathologie, Universität Bern |

| 30 | Doktorat: Universität Bern. Assistenzarzt: Spitalzentrum Biel |

| 31 | Beginn der Spezialisierung in Rechtsmedizin. Parallel dazu Funktion als Assistenzarzt: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern |

| 34 | Diplom als Facharzt für Rechtsmedizin: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern |

| 40 | Stellvertretender Kantonsarzt: Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD), Staat Freiburg. Master of Public Health: Universität Basel |

| 50 | Vorsteher Direktion für Gesundheit: GSD, Staat Freiburg |

| 52 | Kantonsarzt und Vorsteher des Kantonsarztamtes: GSD, Staat Freiburg |

Wie sieht Ihre aktuelle Tätigkeit aus?

Im Kanton Freiburg hat der Kantonsarzt eine Doppelfunktion. Einerseits beteiligt er sich in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern an der Umsetzung der Gesundheitspolitik. Andererseits ist er Teamleiter des kantonsärztlichen Dienstes (SMC).

«Ich rate dazu, eine Spezialisierung in einem Bereich anzustreben, der einem vor allem Spass macht, und keine Angst davor zu haben, sich gegebenenfalls umzuorientieren.»

Der SMC erfüllt Aufgaben in den Bereichen Prävention, Aufsicht und Bewilligung. Ich beteilige mich an Projekten zur Förderung und Prävention des öffentlichen Gesundheitswesens. Zum Beispiel werden für die Prävention von pflegebedingten Infektionen in den Gesundheitsinstitutionen Richtlinien erarbeitet und deren Umsetzung überwacht.

Schliesslich stelle ich Bewilligungen aus, insbesondere für Behandlungen, die auf Substitution mit Methadon basieren. Meine Herausforderung im SMC besteht darin, mit unseren Ressourcen so viele Projekte im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie möglich durchzuführen. Der Bedarf ist riesig, man muss Prioritäten setzen und Geduld haben.

Wie verlief Ihr Berufseinstieg?

Ich habe mich auf Rechtsmedizin spezialisiert und wurde am selben Institut zum Assistenzarzt befördert. Nach fast zehn Jahren in diesem Bereich hatte ich Lust, etwas anderes zu machen. Am meisten interessierte mich das öffentliche Gesundheitswesen. Als ich die Stellenanzeige als stellvertretender Kantonsarzt sah, zögerte ich nicht, mich zu bewerben.

Welche Tipps geben Sie Studierenden?

Das hängt vom Ziel ab. Für eine Kaderfunktion, wie es die Funktion des Kantonsarztes ist, empfehle ich ein Nachdiplomstudium in Public Affairs Management, zum Beispiel ein CAS oder einen Master in Public Administration. Medizinstudentinnen und -studenten rate ich, eine Spezialisierung in einem Bereich anzustreben, der ihnen vor allem Spass macht, und keine Angst davor zu haben, sich gegebenenfalls umzuorientieren.